「助教になれる可能性はあるのだろうか?」

「どんな実績が必要なんだろう?」

と不安を抱えているポスドクの方も多いのではないでしょうか。

アカデミアでキャリアを積んでいく上で、ポスドクから助教へのステップアップは重要な分岐点です。

しかし、大学教員のポストは限られており、競争も激化しています。

実は、助教になるためには研究業績だけでなく、教育能力やコミュニケーション能力など、総合的なスキルが求められるのです。

この記事では、ポスドクから助教になるために必要な要件や準備について、具体的に解説していきます。

- 助教に求められる資格と研究業績の基準

- 研究能力以外に求められるスキル

- 分野別の採用条件の違い

- 論文業績の質と量の目安

- 外部資金獲得の重要性

記事を読むことで、あなたの助教採用への道筋が見えてくるはずです。

また来年も応募する?

また落ちるかもしれないのに?

次の任期が切れたとき、あなたは何歳?

その歳で就活できる自信ある?

- 先延ばしにするほど、選択肢は狭まる

- 企業が博士人材に求めるのは「今」

- 面接から内定まですべて無料でサポート

「いつか」ではなく「今」決断。

ポスドク・院生専用の就活サイトだから、

あなたの研究にピッタリ企業を紹介してもらえる↓

\ 無料・1分の登録で人生が変わる /

累計50,000以上のポスドク・大学院生が利用!!

ポスドクから助教になるために必要なこと

一般的に、助教になるためには、ポスドクとして研究業績を積み、推薦や公募によって助教を目指すのが一般的です。

ただ、「良い研究さえしていれば評価される」という幻想は早めに捨てた方がいいかもしれません。

ひたすら実験室に閉じこもって論文を出すだけでは不十分なことも…。

では、ポスドクから助教になるためには、どのようなことが実際に必要なのか、詳しく見ていきましょう。

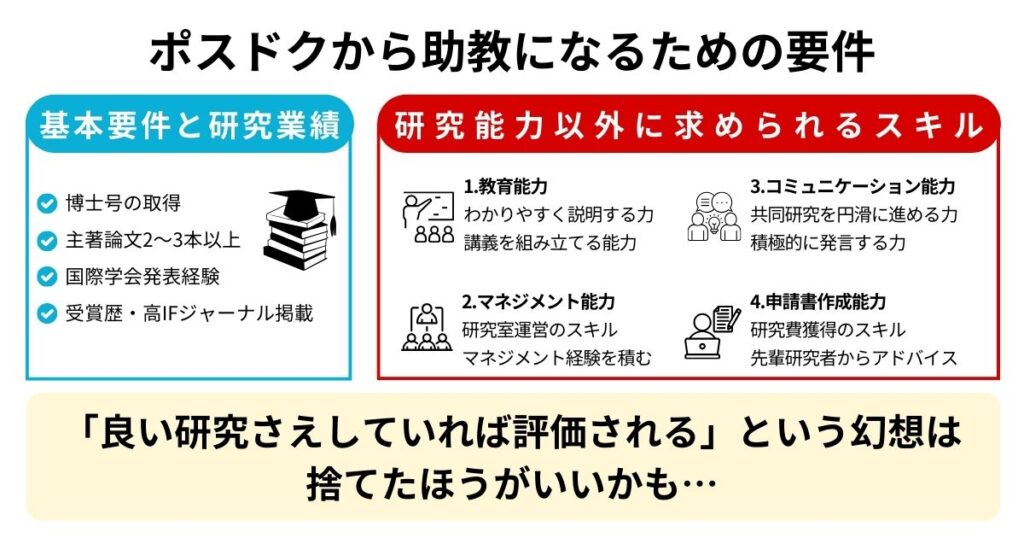

助教に求められる資格と研究業績の基準

助教になるためには、まず博士号の取得が大前提となります。

(ポスドクであればすでにクリアしていますね)

これに加えて、研究業績として査読付き論文の執筆実績が重要です。

一般的に主著論文2〜3本以上(研究分野によっては主著論文5本以上)の実績があることが望ましいとされています。

ただ、実際に採用された人を見てみると、それ以上の実績をあげている人がほとんどではないでしょうか。

(近くに、自分と同じ分野で採用された人がいる場合は聴いてみて下さい)

また、国際学会での発表経験や、受賞歴、インパクトファクターの高いジャーナルへの掲載なども評価の対象となるでしょう。

研究能力以外に求められること

助教は、研究能力が求められるのはもちろんのこと、以下のような総合的なスキルが求められます。

- 学生指導や講義を行うための教育能力

→助教になると週に週コマの講義を担当することも。「わかりやすく説明する力」「講義を組み立てる能力」などが必須となります - 研究室運営に必要なマネジメント能力

→研究室を運営するのも助教の役割の1つ。自分にはどのようなマネジメント経験があり、どのようなことができるのか、といったことを考えながら日々の研究室生活をおくるのが◎ - 他の研究者との共同研究を進めるためのコミュニケーション能力

→共同研究のミーティングなどに出席する場面があるなら、日頃から積極的に発言をするクセをつけておく。そういった姿勢の有無は、面接などのときに見抜かれやすいです。 - 研究費獲得のための申請書作成能力

→研究費獲得は、研究者にとって必須の役割。先輩研究者の申請書の書き方を見せてもらったりアドバイスを貰ったりしながら、自分の申請書作成能力を高めておきましょう。

これらの内容は「研究室にこもって研究をしていれば身につくスキル」とは言い難いです。

「良い研究さえしていれば評価される」と研究のことばかりを追い求めるのではなく、ここであげた4つのスキルも意識しながら、助教としての資質能力を高めていくようにしましょう。

ポスドクから助教採用で評価される実績の作り方

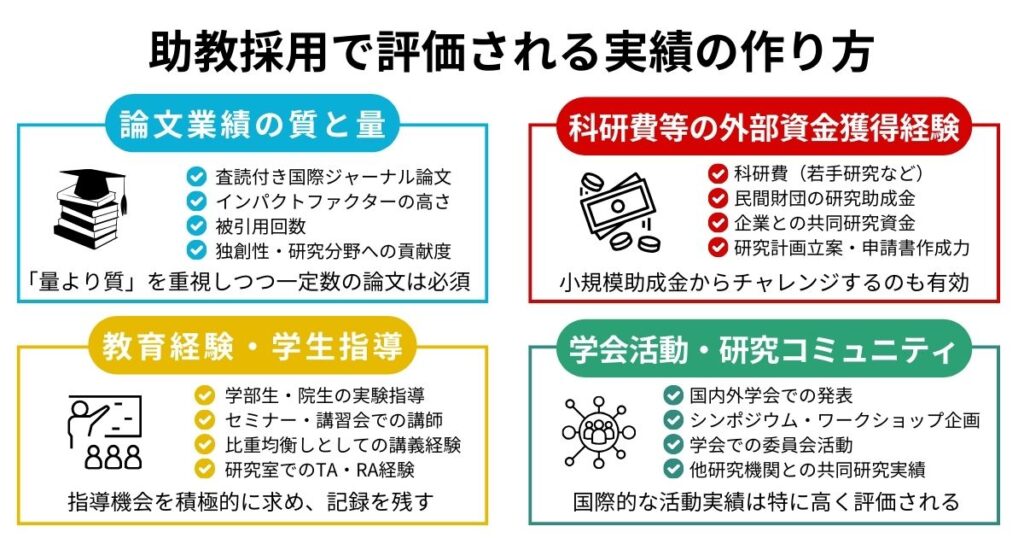

1. 論文業績の質と量の目安

助教採用において、論文業績は最も重要な評価対象の一つです。

評価のポイントとしては、以下のようなものがあります。

- 査読付き国際ジャーナルでの筆頭著者論文

- インパクトファクターの高さ

- 被引用回数

- 論文の独創性や研究分野への貢献度

特に、自身の研究テーマで独自の成果を上げ、その分野に新しい知見をもたらした論文は高く評価されます。

量よりも質を重視する傾向がありますが、一定数の論文発表は必須条件となります。

2. 科研費等の外部資金獲得経験

研究費の獲得能力も重要な評価ポイントです。

ポスドク時代から積極的に以下のような外部資金の獲得を目指すことが推奨されます

- 科研費(若手研究、研究活動スタート支援など)

- 民間財団の研究助成金

- 企業との共同研究資金

外部資金の獲得は、研究を推進する能力だけでなく、研究計画の立案力や説得力も示すことができます。

また、実績として「採択された」ことが重要なので、小規模な助成金からチャレンジするのも良いでしょう。

3. 教育経験・学生指導の機会を作る

教育経験を積むためには、以下のような機会を活用することが効果的です。

- 学部生や大学院生の実験指導

- セミナーや講習会での講師

- 非常勤講師としての講義経験

- 研究室でのTAやRAの経験

これらの経験は、教育能力を証明するだけでなく、コミュニケーション能力や指導力の向上にも繋がります。

積極的に指導の機会を求め、教育実績をアピールできるよう記録を残しておくことも大切です。

4. 学会活動・研究コミュニティでの実績

研究コミュニティでの活動も重要な評価対象となることがあります。

- 国内外の学会での口頭発表やポスター発表

- シンポジウムやワークショップの企画・運営

- 学会での委員会活動

- 他研究機関との共同研究の実績

これらの活動は、研究者としての視野を広げるとともに、人的ネットワークの構築にも役立ちます。

特に国際的な活動実績は、グローバルな視点を持った研究者として高く評価されるでしょう。

まとめ:ポスドクから助教へのステップアップ

ポスドクから助教になるために必要な要件と実績をまとめると、以下のようになります。

- 博士号の取得と査読付き論文の執筆実績

- 教育能力とマネジメント能力の証明

- 外部資金獲得の実績

- 学会活動や研究コミュニティでの活動実績

助教のポジションは競争が激しいですが、計画的に実績を積み重ねることで、採用の可能性は高まります。

テニュアトラック助教など、キャリアパスについても情報収集を行い、自分に合った道を選択していくことが大切です。

ポスドクから助教へのステップアップできるように、日々コツコツ努力を積み重ねていきましょう。

また来年も応募する?

また落ちるかもしれないのに?

次の任期が切れたとき、あなたは何歳?

その歳で就活できる自信ある?

- 先延ばしにするほど、選択肢は狭まる

- 企業が博士人材に求めるのは「今」

- 面接から内定まですべて無料でサポート

「いつか」ではなく「今」決断。

ポスドク・院生専用の就活サイトだから、

あなたの研究にピッタリ企業を紹介してもらえる↓

\ 無料・1分の登録で人生が変わる /

累計50,000以上のポスドク・大学院生が利用!!