「ポスドクの任期期間って、どのくらいなんだろう?」

「更新は可能なのかな?」

と気になっている方も多いのではないでしょうか。

ポスドクとして研究をする上で、気になるのが「任期」。

将来のキャリアを考える上でも、どれぐらいの任期なのか気になるところですよね。

実は、ポスドクの任期は研究機関や分野によって異なり、また更新の可能性も様々です。

この記事では、ポスドクの任期・更新についてデータを元に解説していきます。

- ポスドクの任期期間は何年?

- ポスドクの任期更新について

記事を読むことで、ポスドクとしての任期についての理解を深まり、計画的なキャリア形成を考えられるようになりますよ。

あなたの研究内容・スキルにピッタリの企業を紹介してもらえる!

ポスドク・院生専用の就活サイト

就活のプロが、最初から内定まで無料でサポートしてくれます

\ まずは無料1分で登録/

累計50,000以上のポスドク・大学院生が利用!!

ポスドクの任期期間は何年?

ポスドクの標準的な任期期間はどのぐらいになっているのでしょうか。

データを出す前に、まずは『ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン』の内容について確認しておきましょう。

ポストドクターの任期については、3年未満の者も数多く存在するところであるが、あまりに短期間の任期については、キャリア形成の阻害要因となり得ることから、一定期間腰を据えて研究活動に集中できるような任期の確保が求められる。

このように「ポスドクの短期間の任期はのぞましくない」ということが明記されています。

…では、実際はどうなっているのでしょうか。

ポスドク等の任期は1〜5年程度

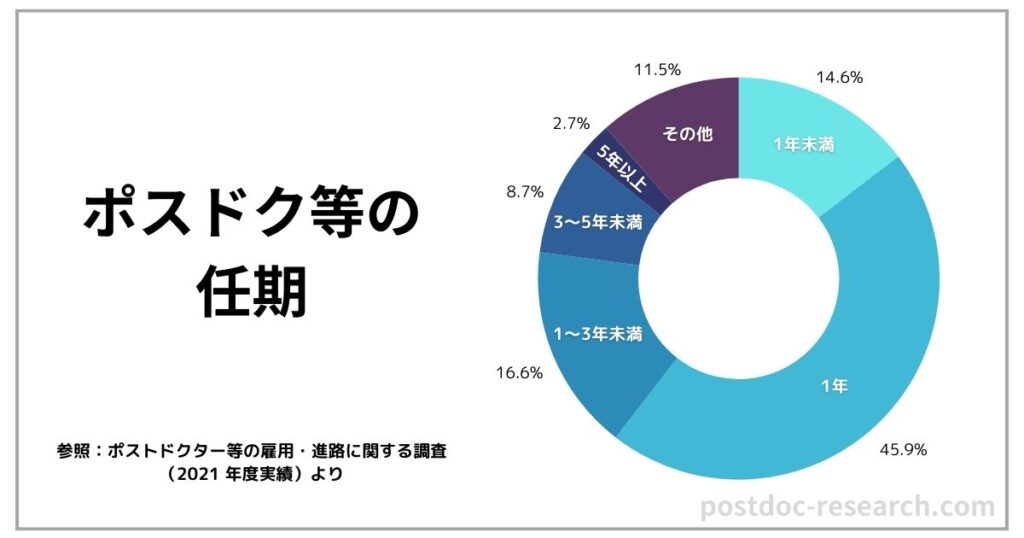

出展:ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2021年度実績)を元に筆者が作成

こちらが、ポスドク等の任期の調査結果です。

- 1年未満:14.6%

- 1年:45.9%

- 1〜3年未満:16.6%(ここまでで3年未満:77.1%)

- 3〜5年未満:8.7%

- 5年以上:2.7%

- その他(雇用関係なし・不明)11.5%

ほとんどが3年未満という結果となりました。

(そして半数以上が1年以下)

つまり、現在のポスドクで多く採用されているのが、1年ごと(もしくは1年未満)の更新制。

残念ながら、ガイドラインの「一定期間腰を据えて研究活動に集中できるような任期」とは、かけ離れた状況であることがわかりますね。

成果が出せていれば連続で働ける

ポスドクの半数以上は「1年以下の任期」という、短期間の任期であることがわかりました。

ただし、必ずしも「契約が1年=同じ機関で連続で働けない」というわけではありません。

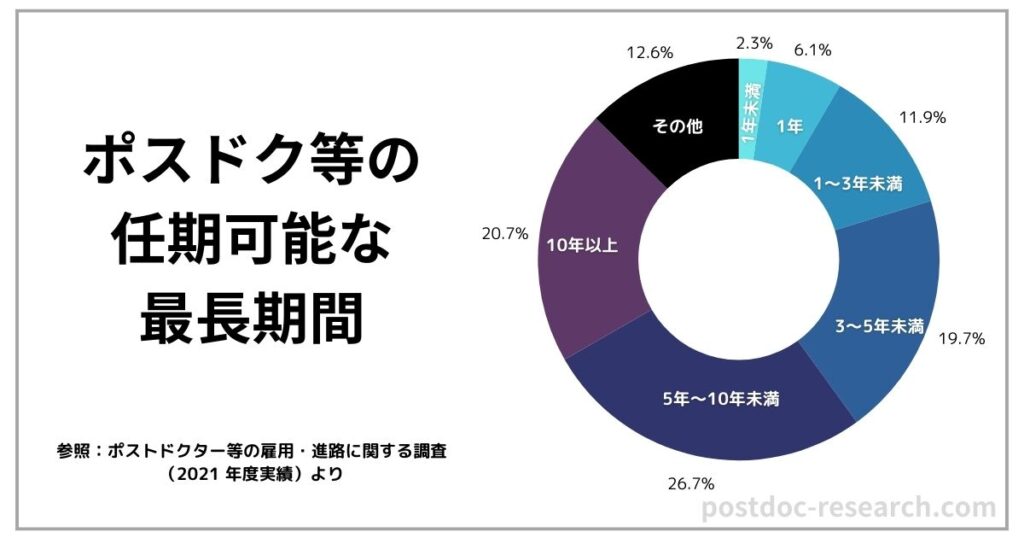

『ポスドク等の契約可能な最長期間』の調査結果は以下のようになっています。

出展:ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2021年度実績)を元に筆者が作成

- 1年未満:308人(2.3%)

- 1年:839人(6.1%)

- 1年〜3年:1626人(11.9%)

- 3〜5年:2689人(19.7%)

- 5〜10年:3646人(26.7%)

- 10年以上:2828人(20.7%)

- その他(雇用関係なし・不明):1721人(12.6%)

「これはどういうこと?」

つまり、仮に1年(もしくは1年未満)の契約だったとしても、成果が出せていれば続けて同じ機関で働くことができるということです。

成果を出し続けるのは難しいかもしれませんが、上手くいけば5年以上同じ機関で働くことも可能であることがわかりますね。

分野による任期の違い

研究分野によって任期の長さや契約形態に違いがあります。

詳細な調査データはありませんが、一般的には以下のような任期であるケースが多いです。

- 理系のポスドクは、2年〜3年ほどのことが多い

→プロジェクトベースの研究が多く、契約更新の可能性も高め - 人文社会系は、任期が1年ほどの場合がよくある

→非常勤職が多いため、任期が短く所得も低い傾向に…

工学系では比較的安定した研究費が確保されやすく、任期も長めな傾向にあります。

一方、人文社会科学系では、より短い任期であることが多いです。

「文系ポスドクはヤバい」と話題になることがありますが、任期の短さも、話題を後押しする原因になっています。

関連記事準備中

ポスドクの任期更新について

では、ポスドクの任期更新はどのような条件で行わえるのか見ていきましょう。

一般的な任期更新の条件

ポスドクは、良い研究成果が出せて、業績が評価されることで、契約の延長・更新ができる可能性があります。

ここでいう業績というのは、主に以下のようなものが挙げられます

- 研究プロジェクトの進捗状況

- 論文発表や学会発表などの研究業績

- 外部資金の獲得状況

- 研究室への貢献度

優れた成果を出すことができれば、長期的な視点で研究に取り組むことができ、より深い研究成果を生み出すことが可能になります。

なお、少し昔のデータになりますが、研究分野ごとのポスドクの研究業績は、平均で以下のようになっています↓

| 研究分野 | 査読付論文 (内ファーストオーサー) | 紀要論文 | 学会発表 |

|---|---|---|---|

| 全体平均 | 1.60(0.74) | 0.34 | 3.37 |

| 人社 | 0.87(0.73) | 0.61 | 1.94 |

| 理学 | 1.57(0.69) | 0.34 | 3.07 |

| 工学 | 2.45(1.08) | 0.35 | 5.14 |

| 農学 | 1.39(0.64) | 0.28 | 3.30 |

| 保健 | 1.25(0.48) | 0.14 | 2.81 |

| その他 | 1.21(0.70) | 0.32 | 2.72 |

※出展:文部科学省 科学技術政策研究所『ポストドクター等の研究活動及び生活実態に関する分析』より

ポスドク等の1年あたりの研究業績推計値は、

- 査読付論文で平均1.6本

- 紀要論文で平均0.3本

- 学会発表回数で平均3.4回

分野ごとにも論文本数・発表回数が異なります(査読付論文本数・学会発表回数では、工学系が最も多い)

「これらの本数をこなせば、必ず研究成果を上げられる」というわけではありませんが、ある程度の目安として持っておくといいかもしれませんね。

更新の可能性を高めるためにも、期間内に求められる研究成果を上げていきましょう。

1年ごとの更新の場合は

ポスドク雇用を1年程度の短期の任期で更新可能にする場合、ガイドラインでは以下のように言われています↓

ポストドクターの雇用・受入の期間については、一定期間研究に集中できるよう、3年 から5年程度の任期が確保されることが望ましいが、ポストドクターを雇用する際に1年程度の任期で更新可能とする場合には、更新の判断基準や最長期間の明示、任期を更新しない場合の早期の予告等の対応により、できる限り安心して研究に取り組めるような環境を確保することが求められる。各大学・研究機関においては、労働契約法等の関係規定や「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の趣旨も踏まえ、適切な対応を行うことが必要である。

科学技術・学術審議会 人材委員会『ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン』より

つまり、1年ごとの更新制を採用する場合は以下が必要ということ。

- 更新の判断基準を明確にすること

- 最長雇用期間を明示すること

- 契約を更新しない場合は早めに通知すること

「どういう成果を出せば更新してもらえるか」

「更新できない場合は早めに伝えてもらうこと」

「最長何年まで更新できるかを知れること」

という部分がわかると、ポスドク側も見通しが持ちやすく、キャリア形成を考える余裕もとれますね。

まとめ:ポスドクの任期は1〜3年ぐらいが多い|成果が出せれば5年以上も

ポスドクの任期期間について紹介してきました。

まとめると、

- ポスドクの任期期間の現状

- 約半数が1年以下(1年未満・1年ごと)の契約

- 3年未満の契約が全体の77.1%を占める

- ガイドラインでは「一定期間腰を据えて研究できる任期」が望ましいとされている

- 最長契約可能期間

- 成果を出せていれば同じ機関で働き続けられる可能性がある

- 5〜10年の最長期間が可能な場合が26.7%

- 10年以上可能な場合も20.7%存在する

- 分野による任期の違い

- 理系(特に工学系)は2〜3年の任期が多く、更新の可能性も高い

- 人文社会系は1年程度の短い任期が多い傾向がある

- 任期更新の条件

- 研究プロジェクトの進捗状況

- 論文発表や学会発表などの研究業績

- 外部資金の獲得状況

- 研究室への貢献度

ポスドクのキャリアを考える上で、任期を理解することは重要です。

研究成果を出し続けることで長期的に働ける可能性もあります。

自分の研究分野の特性を把握し、計画的にキャリア形成を進めていくようにしましょう。