「ポスドクの人数って何人ぐらいいるんだろう?」

「今後のポスドクの人数はどう変わっていくのか知りたい」

と思っている人も多いのではないでしょうか。

ポスドク(ポストドクター)として研究を続ける上で、全体の人数動向や年齢構成を知ることは、自分自身のキャリア計画を立てる上でとても重要ですよね。

実は、日本のポスドク人数は2008年をピークに減少傾向が続いており、年齢構成も大きく変化しています。

この記事では、文部科学省の最新調査データを基に、日本のポスドク人数の推移や特徴を解説し、今後の見通しについて詳しく分析します。

- 日本のポスドク人数の推移(2004年~2021年)

- 年齢層・性別から見るポスドクの特徴と変化

- 今後5年間のポスドク人数予測

- ポスドク減少のメリット・デメリット

この記事を読むことで、研究者としてのキャリアパスを考える際の貴重な参考情報が得られるでしょう。

あなたの研究内容・スキルにピッタリの企業を紹介してもらえる!

ポスドク・院生専用の就活サイト

就活のプロが、最初から内定まで無料でサポートしてくれます

\ まずは無料1分で登録/

累計50,000以上のポスドク・大学院生が利用!!

日本のポスドク人数の現状

日本のポスドクの人数はどれぐらいいて、どのように推移しているのでしょうか。

まずは、文部科学省のデータを元に、確認していきましょう。

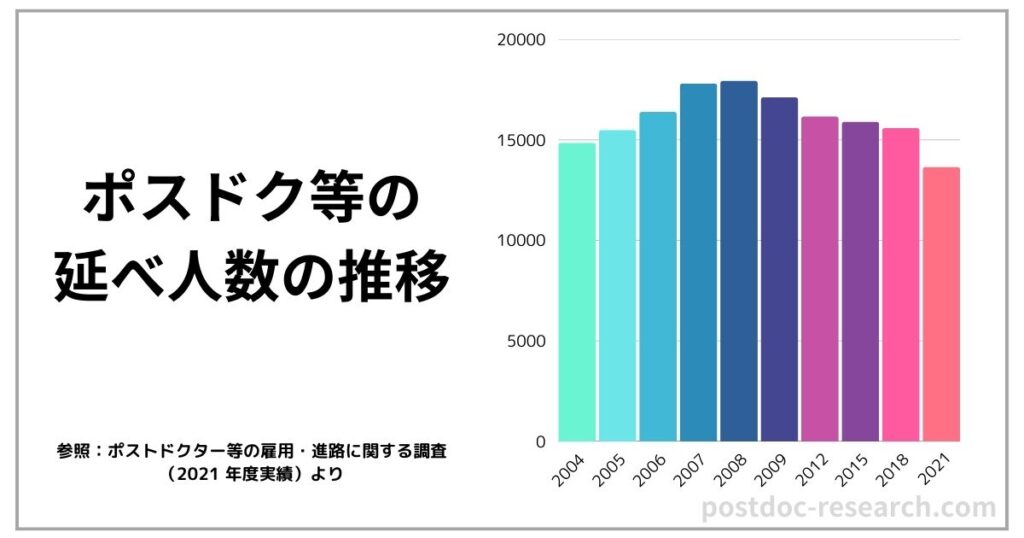

1.ポスドクの人数推移

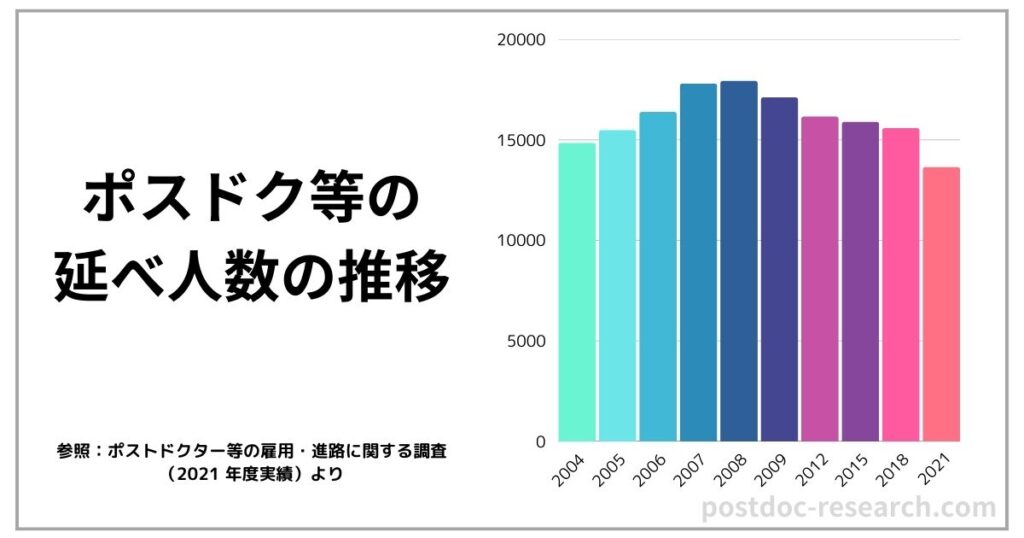

出典:文部科学省『ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2021年度実績)』を元に筆者が作成

2021年度の調査によると、

- 2004年:14,854人

- 2005年:15,496人

- 2006年:16,394人

- 2007年:17,804人

- 2008年:17,945人

- 2009年:17,116人

- 2012年:16,170人

- 2015年:15,910人

- 2018年:15,590人

- 2021年:13,657人

と、2008年をピークに減少傾向にあります。

減少の理由と、今後の推移予想については、のちほど解説しますね。

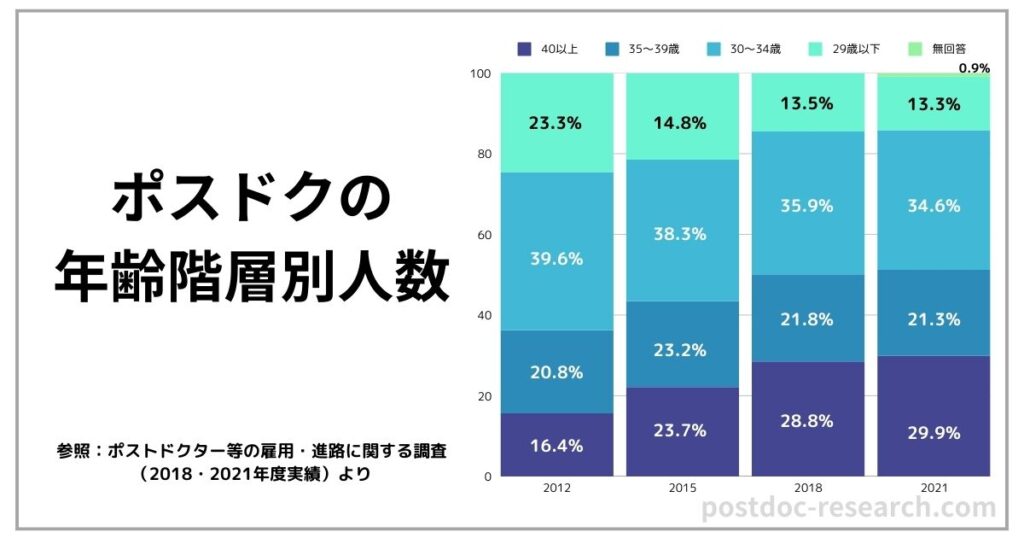

2.ポスドクの年齢階層別人数

出典:第141回総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会『年齢階層別ポスドク数』を元に筆者が作成

2018年の調査によると、ポスドクの年齢階層別の人数は、

- 29歳以下:13.6%

- 30〜34歳:36.2%

- 35〜49歳:22.0%

- 40歳以上:28.2%

という結果となりました。

グラフを見て分かるとおり、ここ10年間でポスドクの年齢構成が「高年齢化」していることがわかります。

特に40歳以上のポスドクの割合は「12.5%→28.2%」と2倍近くに…。

40歳以上のポスドクが増えていることから、安定したポジションへの移行が難しいという現状が見えてきますね。

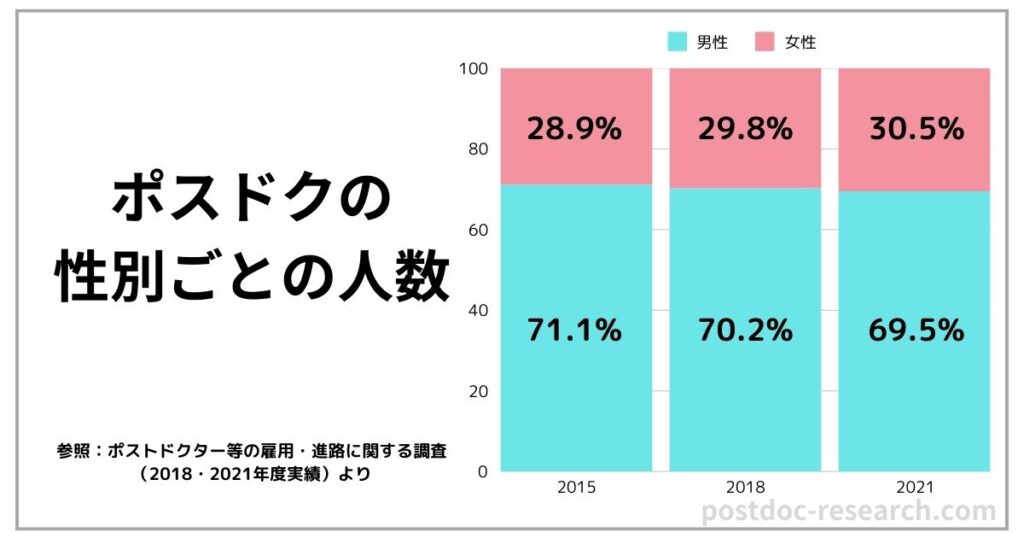

3.性別ごとのポスドク人数

出典:文部科学省『ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2018・2021年度実績)』を元に筆者が作成

性別については、全体で男性が約7割、女性が約3割という比率になっています。

2015年からの推移を見ると、少しずつではありますが、女性のポスドク割合が増えているのがわかります。

(2015→2021年で1.6ポイント増)

今後のポスドクの人数はどうなる?

これまでのポスドク人口の推移について見てきました。

ここからは、今後どのようにポスドク人口が推移していくのか、それによりどのようなことが起きるのかを予測していきましょう。

今後5年間のポスドク人数予測

再びこちらのグラフを見てみましょう↓

2008年を境目にして、日本のポスドク人数は年々減少しています。

2008年に17,945人だったのが、2021年には13,657人と4,288人も減少しました。

この減少傾向は今後も続くと予測されます。

過去の減少傾向から、単純な減少率で予測すると、以下のようになります。

| 2022年 | 12,800人 |

|---|---|

| 2023年 | 12,000人 |

| 2024年 | 11,200人 |

| 2025年 | 10,500人 |

| 2026年 | 9,800人 |

このままいくと、2026年には1万人を下回ることになりそうですね…。

ポスドク人数が減少している原因

ポスドクの人数が減少している原因には、以下のことが考えられます。

- 研究資金の状況

ポスドクの雇用は研究資金に大きく依存しています。

日本では研究資金の不足が指摘されており、これがポスドク数の減少につながっている可能性アリ - 雇用環境の厳しさ

多くのポスドクが不安定な雇用状態に置かれていることから、ポスドクを嫌煙して別のキャリアへ移行する人が増えていると考えられる - ポスドク高齢化

日本のポスドクの平均年齢は38歳に達しており、高齢化が進んでいます。

これにより、新たなポスドクの雇用が制限されている可能性がある

他にもいろんな要因があると思われますが、これらの要因を考えると、今後5年間でポスドク数はさらに減少する可能性が高いでしょう。

ポスドクの人数が減ることは悪いこと?

ポスドクの人数が減ることは、必ずしも悪いことではありません。

もとを辿れば、1996円に始まった「ポスドク1万人計画」により、日本のポスドク人口が急激に増えました。

(グラフでお見せしたとおりで、ポスドク人口は1万人を優に超え、17,000人を突破しました)

ポスドク1万人企画記事(準備中)

若手の研究員が増えたことはよかったものの、「キャリア」「就職」などの面で大きな弊害も生み出してしまったのです。

そのため、今後ポスドクの人数が減ることで研究者の数が適正化され、研究環境を良くする可能性も十分ありえます。

しかし、短期的にも長期的にもメリット・デメリットがあるので、それぞれの側面から考えておく必要があります。

ポスドクの人数が減るメリット

- キャリアパスの選択肢が増える(かも)

多くの任期付きの不安定なポスドクの人が、新たなキャリアへ進めるようになる - 若手研究者の待遇が良くなる(かも)

今まではポスドクの数が多すぎたために、給料や働く環境が悪くなりがちだった

人数が減ることで、1人1人の待遇が良くなる可能性がある - 研究の質が上がる(かも)

これまでは競争が激しすぎたために「短期間で結果を出すこと」ばかりが重視され、長い目で見て意味のある研究がおろそかにされてきた側面がある

ポスドクの人数が減るデメリット

- 新しい発見や技術が生まれにくくなる

ポスドクの数が減ると「新しい技術開発の遅れ」や「基礎研究の停滞」の可能性も

特に、若い研究者の数が減ることで、将来の研究力が落ちる可能性がある - 優秀な研究者が海外に行ってしまう可能性

日本でのポスドクの仕事が減ることで、優秀な研究者が海外流出することも

日本の研究力が相対的に下がり、国際競争で負けてしまう恐れあり

このように、ポスドクの数が減ることには、メリット・デメリットの両面があります。

これを踏まえたうえで、ポスドクの減少は「適正化が行われている」と考えるのが良いと思います。

これまで急激に増え続けたポスドク人数が減ることで、「博士を取った人のキャリアが多様になる」や「研究者の待遇が良くなる」など、良い変化につながる面もあります。

ただし、研究力の低下や人材の流出などのデメリットを最小限に抑えるような政策が行われるよう願いたいですね。

まとめ:ポスドクの人数は13,657人(2021年地点)で減少傾向にある

アカデミアのポスドク状況について紹介してきました。

まとめると、

- 日本のポスドク人数の現状

- 2021年度の調査では13,657人

- 30〜34歳が最も多く36.2%を占める

- 40歳以上のポスドクが増加(12.5%→28.2%)と高年齢化が進行

- 女性ポスドクの割合は徐々に増加傾向(2015年から1.6ポイント増)

- 今後のポスドク人数の予測

- 2008年をピーク(17,945人)に減少傾向

- このままの減少率だと2026年には1万人以下まで減少する可能性

- 減少の主な原因は研究資金不足、雇用環境の厳しさ、ポスドクの高年齢化

ポスドク人数の減少は単純に悪いことではなく、1996年の「ポスドク1万人計画」で急増した状況からの適正化とも捉えられます。

今後は博士号取得者のキャリアの多様化を進めつつ、日本の研究力維持・向上のためのバランスの取れた政策を期待したいですね。